Litorali

Introduzione

Sono la zona del lido che si affaccia sul mare. I lidi sono strisce

di terra che separano la laguna dal mare e si estendono per circa 50 Km

dalla foce del Brenta a quella del Sile (da “I

litorali sabbiosi del lungomare veneziano - parte 2ª”,

1980) .

Sono formate da una fascia di alte dune costituite dai depositi alluvionali

dei fiumi, principalmente il Tagliamento e il Piave, modellati in questa

forma parallela alla costa dalla corrente, che nell'Alto Adriatico ha direzione

da nord-est a sud-ovest.

Questa fascia faceva parte della pianura Veneta 6000 anni fa e successivamente,

con l'innalzamento del livello del mare (eustatismo)

e con l'abbassamento del suolo (subsidenza),

ha dato origine ai cordoni litoranei. Il livello dell'antica pianura veneta,

che fino a 18000 anni fa arrivava all’altezza di Pescara (da Cavazzoni

S., “La laguna: origine ed evoluzione”, in “La

laguna di Venezia”, 1996), è costituito dal caranto,

uno strato di argilla mineralizzata molto compatta che costituisce il

fondale naturale della laguna sulla quale i veneziani hanno infitto i

pali che sostengono le costruzioni della città.

La vasta area paludosa che era rimasta confinata alle spalle di tale cordone

inizialmente era una laguna di acqua dolce, ma i periodici sfondamenti

della marea hanno permesso l'ingresso dell'acqua di mare, trasformandola

così in una laguna di acqua salmastra (da “Guida

alla natura nella laguna di Venezia – Itinerari, storia e informazioni

naturalistiche”, 1996).

Tali processi sono tuttora attivi, e i litorali sono continuamente interessati

da fenomeni costruttivi come il deposito di materiale sabbioso proveniente

dal mare (sedimentazione)

e da fenomeni distruttivi quali l'erosione

marina ed eolica.

L'aspetto dei litorali si è modificato nel corso dei secoli non

solamente per la naturale evoluzione di questo ambiente, estremamente

dinamico, ma anche per l'intervento continuo dell'uomo, a causa della

costruzione dei “Murazzi”, dell'estromissione degli affluenti

dalla Laguna, e della realizzazione di dighe foranee e pennelli di protezione.

Interventi umani

Gli interventi dell’uomo sono una costante del suo rapporto

con la laguna, e il loro inizio è coinciso con i primi arrivi in

questo ambiente.

Fino al XV secolo gli interventi si limitarono ad opere di consolidamento

e arginatura di limitate proporzioni, che lasciarono praticamente intatte

le caratteristiche essenziali della laguna originaria.

Le grandi opere che influenzarono e cominciarono a modificare i dinamismi

naturali si sono avute a partire dal XVIII secolo.

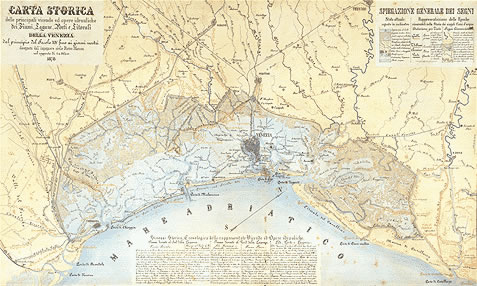

I primi interventi si ebbero nel 1738, quando la Repubblica di Venezia realizzò

lungo i litorali di Malamocco, Pellestrina e Sottomarina i Murazzi, opere

di difesa a mare in pietra d'Istria e pozzolana.

Si tratta di dighe frontali il cui obiettivo era di creare una barriera

che impedisse al mare di aggredire ed erodere le rive.

L'idea di realizzare queste difese era stata concepita verso il 1716 dal

padre conventuale Vincenzo Coronelli. Egli inviò ai Savi ed Esecutori

alle Acque il suo progetto innovativo, che prevedeva di sostituire le tradizionali

difese a mare formate da tronchi di quercia e materiali di riporto con una

vera e propria scalinata realizzata con blocchi di pietra d'Istria.

Fu però Bernardino Zendrini, Sovrintendente alle Acque, ai Fiumi

e Laguna a rendere effettivo questo progetto grazie all'introduzione di

un materiale di recente scoperta, la pozzolana, che mescolata alla calce

e messa a contatto con l'acqua si solidifica, consentendo in questo modo

di “saldare” tra loro i blocchi di pietra d'Istria e di rendere

la barriera dei Murazzi ancora più efficace.

Un altro intervento che ha modificato l'aspetto e i dinamismi della laguna

è stato l'estromissione

degli affluenti dalla laguna. La naturale evoluzione dell'ambiente

lagunare prevede il suo interrimento a causa dell'apporto di sedimenti

dagli affluenti, apporto non compensato dall'effetto erosivo delle correnti

marine.

Tale interrimento ha sempre costituito un problema per la Serenissima, perché

avrebbe inciso in modo negativo sulla sicurezza e sulla prosperità

di Venezia, aspetti indissolubilmente legati all'esistenza della laguna

intorno alla città.

Già dal secolo XII vennero eseguiti i primi interventi sui corsi

d'acqua, che vennero arginati in pianura per limitare l'erosione ed il

conseguente trasporto di sedimenti in laguna. L'operazione non ebbe il

risultato sperato, perciò si decise di affrontare il problema radicalmente,

deviando i fiumi che sfociavano in laguna.

Il primo fiume ad essere deviato fu il Brenta, il cui corso fu spostato

da Fusina fino al mare nel 1548. L'interrimento della Laguna in effetti

subì un rallentamento, ma allo stesso tempo aumentò l'erosione

e l’arretramento delle barene, di cui si parla fin dal 1600.

In Laguna è rimasta ancora una traccia ben visibile dell'antico tracciato

del Brenta: il Canal Grande, che è un antico tratto lagunare del

fiume.

Nel 1896 il Brenta fu reimmesso in Laguna, perché il percorso tortuoso

che era costretto a seguire per arrivare fino al mare causava un deflusso

difficoltoso, con conseguenti esondazioni. Ma nei 40 anni successivi l'incremento

del processo di interramento portò alla decisione definitiva di deviare

il fiume a mare, nell'alveo del Bacchiglione.

Il Piave non ha avuto una storia così travagliata come il Brenta:

prima fu deviato a Cortellazzo, poi a S. Margherita, ma nel 1682 esondò

e tornò ad occupare l'alveo che porta a Cortellazzo.

Il Sile, essendo un fiume di risorgiva,

ha sempre presentato pochi problemi di trasporto di sedimenti, e venne deviato

nel 1680 nel vecchio alveo del Piave principalmente per problemi sanitari.

La deviazione a mare degli affluenti ha portato alla scomparsa della fascia

delle paludi, che costituiva un ambiente peculiare e importante per l'avifauna,

e ad un incremento del carattere marino, testimoniato dalla comparsa della

vegetazione alofila e dall'aumento del grado di salinità

delle barene e dei fondali.

Gli ambienti dulciacquicoli attualmente sono ridotti a piccole porzioni

nella fascia di gronda e talvolta sono costituiti da ambienti artificiali

come le cave di argilla abbandonate, trasformatesi successivamente in

aree paludose (es. Cave Gaggio).

Durante il XIX secolo si diffondono inoltre gli interventi sulle valli

da pesca, che vengono arginate con strutture fisse, e alle bocche di porto,

con la costruzione dei moli foranei:

con queste ultime modificazioni viene avviato un processo di sostituzione

degli ambienti lagunari con ambienti di terra. (da Bonometto L., “Le

problematiche naturalistiche nella progettazione e gestione degli interventi

sulla Laguna”, 1997).

Le dighe foranee sono dei moli lunghi centinaia di metri che permettono

il collegamento tra il mare e la Laguna e consentono il flusso e il riflusso

della marea.

Sono stati costruiti in tre fasi successive a partire dal 1805 alle bocche

di porto di Malamocco, Lido e Chioggia per contrastare la naturale tendenza

all’interrimento dei canali e consentire così l'accesso al

Porto di Venezia a navi di grosso tonnellaggio senza provvedere al continuo

ripristino dei fondali.

Restringendo la sezione del canale, la velocità d'ingresso della

corrente aumenta, aumentando anche la forza erosiva sui fondali, la cui

profondità è passata dai 5 – 6 metri originari fino

ai 20 metri, e talvolta 30, attuali. Questa trasformazione ambientale

ha portato delle variazioni alla naturale circolazione delle acque, provocando

una perdita di materiale sabbioso a valle di ogni diga e un contemporaneo

accumulo a monte delle stesse, come si può facilmente osservare

confrontando i litorali di S. Nicolò al Lido e quello di Punta

Sabbioni al Cavallino.

Evoluzione naturale

Come si può capire da quanto detto finora, l'ambiente litoraneo

è in continua evoluzione sia dal punto di vista morfologico che

funzionale.

Oltre ai mutamenti che sono avvenuti e continuano a manifestarsi su scale

spaziali grandi, è possibile notare anche la continua evoluzione

che contraddistingue l'ambiente del litorale.

La sabbia portata dal vento, ma soprattutto la sostanza organica portata

dalla corrente marina sotto forma di accumuli di alghe

e

fanerogame morte, fanno in modo che il popolamento vegetale

e animale possa evolvere e stabilizzarsi in questo ambiente in apparenza

così inospitale e privo di risorse (da Bonometto L., “Un

ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del

Cavallino”, 1992).

Ogni “presenza” vegetale e animale crea i presupposti per

l'insediamento di altri organismi, in un processo dinamico di relazioni

strette che si svolge in una fascia limitata che va dalla battigia al

bosco litoraneo.

Gli organismi che vivono in questo ambiente si sono dovuti rassegnare

a condizioni di vita difficili, adottando alcuni stratagemmi che consentono

loro di sopravvivere.

Alcune piante, come l’erba kali (Salsola

kali), cercano di ridurre al massimo le possibili perdite

d'acqua dovute alla traspirazione riducendo la loro superficie fogliare

esposta ai raggi del sole: in questo modo riescono ad accumulare acqua

nei tessuti da utilizzare in caso di siccità (da Bonometto L.,

“Un

ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del

Cavallino”, 1992).

Inoltre le piante di questo ambiente hanno foglie succulente

che riducono la perdita di acqua per evaporazione, hanno un ciclo vitale

rapido per sfruttare al massimo i periodi più favorevoli ed una

produzione elevata di semi per assicurare l'attecchimento di almeno alcuni

individui (da Bonometto L., “Un

ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del

Cavallino”, 1992).

Le piante adattate a vivere ad una certa distanza dal mare si raggruppano

in fasce parallele alla linea di battigia, formando associazioni

vegetali le cui caratteristiche rispecchiano la variazioni

delle caratteristiche ambientali dalla battigia agli ambienti più

interni.

Le prime piante che si incontrano allontanandosi dall'acqua del mare sono

piante dette "piante pioniere",

cioè piante che per prime colonizzano un ambiente inospitale preparando

il suolo per le specie più esigenti.

Ed è proprio grazie a queste piante, alla cui base si deposita

la sabbia trasportata dal vento e i materiali portati dalle correnti marine,

che riesce a formarsi la prima fascia delle dune (da Bonometto L., “Un

ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del

Cavallino”, 1992).

|