Ambiente

urbano

Fauna di città

Molti animali hanno trovato nella città di Venezia un luogo ospitale

dove vivere, e i motivi che li hanno spinti a questa scelta possono essere

i seguenti:

-

in città gli animali trovano

quegli anfratti e quelle nicchie che mancano nell’ambiente naturale

circostante: oltre ai pipistrelli, ecco che i rondoni ( Apus

apus), i piccioni ( Columbia

livia), gli storni ( Sturnus

vulgaris) e altri uccelli trovano rifugio nei solai,

tra le tegole dei tetti, nelle crepe delle case; -

-

alcuni animali hanno trovato nei

rifiuti dell’uomo una grande risorsa di cibo: sono note a tutti

le razzie fatte dai gabbiani (gabbiano reale – Larus

cachinnans -, gabbiano comune - Larus

ridibundus) e dai ratti delle chiaviche ( Rattus

norvegicus); -

la città di Venezia si trova

al centro di una laguna che è una delle più importanti

aree umide d’Europa, per il numero di specie e di individui

di uccelli svernanti,

nidificanti

e stanziali

che ospita. È inevitabile quindi che anche la città

stessa sia soggetta al passaggio e alla sosta di alcuni volatili.

Flora di città

Quando si pensa alla flora

di città, soprattutto di una città come Venezia,

vengono in mente i giardini pubblici o quelli privati, splendidi angoli

di verde nascosti all’interno delle corti.

Ma c’è un mondo più piccolo e meno nascosto, che

si svela agli occhi più attenti ed osservatori, che popola le

rive, le fondamenta e i muri della città.

Sui muri delle rive, nella fascia degli spruzzi ancora influenzata dalla

presenza dell’acqua salmastra del canale, si trovano specie adattate

agli ambienti salsi, come il Finocchio di mare (Crithmum

maritimum), il Limonio comune (Limonium

vulgaris) e l’atriplice comune (Atriplex

hastata).

Risalendo la riva, si giunge al bordo della fondamenta: qui

il disturbo antropico dovuto al calpestio è ridotto, data la

sua vicinanza al bordo del canale, e le piante che vi crescono riescono

a raggiungere dimensioni maggiori. Inoltre viene meno l’influsso

dell’acqua salsa del canale, mentre aumenta la quantità

di sostanza

organica, accumulata nelle fessure presenti tra una pietra

e l’altra. In questa zona si trovano l’amaranto (Amaranthus

retroflexus), il farinaccio bianco (Chenopodium

album), la gramigna (Cynodon

dactylon), il dente di leone (Taraxacum

officinale).

Proseguendo verso l’interno della fondamenta, il disturbo da calpestio

aumenta e sia le specie sia il portamento delle piante cambiano. Qui

si trovano piante dalle dimensioni minori, solitamente appressate al

suolo, con foglie e fiori piccoli, che riescono a sopravvivere al calpestio

rifugiandosi all’interno delle fessure tra un pietra e l’altra.

Di questa comunità fanno parte la piantaggine (Plantago

maior), la burinella (Sagina

procumbens) e la corregiola (Poligonum

aviculare).

Lungo i muri o ai lati dei gradini dei ponti, dove il grado di calpestio

è minimo e si accumula del terriccio, si sviluppa un altro tipo

di vegetazione. Si trova la saeppola (Conyza

canadensis), la borsa del pastore (Capsella

bursa – pastoris), il crescione dei prati (Cardamine

hirsuta), l’orzo selvatico (Hordeum

murinum), la fienarola annuale (Poa

annua), l’erba cardellina (Senecio

vulgaris), la porcellana (Portulaca

oleracea), la verbena (Verbena

officinalis).

Altre piante non devono affrontare il problema del calpestio, in quanto

crescono sui muri delle case e sulle arcate dei ponti. La più

comune è la parietaria (Parietaria

officinalis), seguita dall’ederina dei muri (Cymbalaria

muralis). I primi organismi a colonizzare le pareti

degli edifici e dei ponti sono i licheni,

che sono in grado di sgretolare la roccia e di preparare il terreno

per altre piante più esigenti.

Le piante che si trovano in città hanno metodi diversi per riuscire

a superare l’inverno: in alcune (Emicriptofite)

le foglie continuano a vegetare sotto forma di rosetta

basale, che essendo appressata al suolo sfrutta il calore

proveniente da esso ed è protetta dalle foglie morte della stessa

pianta. Altre invece (Terofite)

svernano sotto forma di semi, che germinano solamente quando le condizioni

diventano favorevoli.

La disseminazione

è resa efficiente sia dall’elevata quantità di semi,

che assicura maggiori probabilità di una buona riuscita, sia

dalla tipologia di semi, che spesso sono dotati di un pappo

o sono comunque molto leggeri, strategie che permettono loro di raggiungere

ambienti favorevoli anche se si trovano ad una grande distanza dalla

pianta madre.

Canali

di Venezia

Per scoprire una tipologia particolare di flora

e fauna

della laguna di Venezia, non sempre è necessario andare alla ricerca

di ambienti speciali, ma è sufficiente guardare con più

attenzione lungo le sponde dei canali che attraversano la città.

Una grande varietà di organismi sia animali che vegetali popola

le sponde, sia sopra che sotto il livello dell’acqua.

Per l’osservazione il periodo migliore è la primavera, quando

l’attività biologica degli organismi raggiunge i livelli

massimi, e in particolar modo durante le fasi di bassa marea,

quando la fascia visibile è più estesa.

L’ambiente di riva dei canali veneziani può essere suddiviso

in tre fasce facilmente distinguibili:

La

fascia degli spruzzi

Questa fascia è raggiunta dagli spruzzi, e solo occasionalmente

è interessata dalle maree eccezionali.

La sua ampiezza varia a seconda dell’intensità del moto

ondoso, da 50 a 100 centimetri.

E’ popolata da organismi altamente specializzati: infatti gli organismi

terrestri presenti devono essere in grado di sopportare la salinità

e le periodiche sommersioni, mentre al contrario quelli marini devono

essere capaci di resistere durante i lunghi periodi di emersione.

Sulla parte superiore dei muri che costeggiano i canali, ma anche sui

gradini delle porte d’acqua dei palazzi, si può osservare

una patina verde, formata da alghe

verdi microscopiche (Cloroficee), che indicano l’altezza massima

alla quale arrivano gli spruzzi.

I primi organismi animali che si trovano in questa zona sono dei Crostacei

Isopodi a respirazione aerea: la ligia (Ligia

italica) e il Tylos. Entrambi sono molto simili ai porcellini

di terra, ma la ligia è distinguibile per la velocità con

la quale si ritrae all’arrivo dell’onda.

Nella zona di transizione tra la fascia degli spruzzi e quella sottostante vivono

le littorine (Littorina

littorea), che sono dei Molluschi Gasteropodi.

Queste chiocciole vivono su substrati maggiormente meno friabili dei mattoni,

e quindi per lo più su pietre che offrono una buona adesione e

una presenza costante di alghe, delle quali si cibano.

di transizione tra la fascia degli spruzzi e quella sottostante vivono

le littorine (Littorina

littorea), che sono dei Molluschi Gasteropodi.

Queste chiocciole vivono su substrati maggiormente meno friabili dei mattoni,

e quindi per lo più su pietre che offrono una buona adesione e

una presenza costante di alghe, delle quali si cibano.

Vivono in piccoli gruppi nella zona che è regolarmente sommersa

durante l’alta marea, e quindi sono osservabili con la bassa e media

marea. Nel periodo invernale si rifugiano in fessure strette non raggiunte

dall’acqua, e nonostante siano una specie marina riescono a resistere

ad emersioni relativamente lunghe.

In questa zona si trova l’enteromorfa (Enteromorpha

intestinalis), che si adatta alle difficili condizioni

dettate dalle periodiche emersioni riducendo al minimo il suo sviluppo.

Zona

dell’escursione di marea

Questa fascia, chiamata anche zona intertidale, a Venezia ha lo spessore

di circa 1 metro.

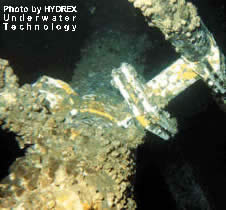

Vi si trovano Crostacei

che aderiscono direttamente al substrato e che si trovano anche sui pali

conficcati nel caranto, addossati gli uni agli altri.

I balani sono dei Crostacei Cirripedi, dotati cioè di arti che

vengono utilizzati per creare dei piccoli vortici d’acqua per convogliare

il cibo verso la loro bocca. Non assomigliano agli altri cirripedi, in

quanto l’adattamento alla vita sedentaria ha determinato in loro

notevoli mutamenti, e solo nella fase giovanile si possono rinvenire mentre

nuotano liberamente.

Le specie più abbondanti e caratteristiche che si trovano lungo

i canali di Venezia sono la capa de palo (Balanus

amphitrite) e il dente de can (Chthamalus

stellatus).

Spesso si ritrovano anche attaccate alle valve

delle cozze.

Riescono a sopportare le periodiche emersioni grazie a due placchette

mobili collocate sulla sommità del loro corpo, che permettono il

contatto con l’esterno quando sono sommersi, e di isolarsi mantenendo

al loro interno le condizioni dell’ambiente acquatico circostante

durante le emersioni.

Accanto ai Balani si trovano le Patelle

(Patella

coerulea), Molluschi Gasteropodi.

La loro conchiglia si adatta perfettamente al substrato sul quale si trova

grazie al suo piede

muscoloso, aderendovi perfettamente, e tale strategia ha un duplice obiettivo:

difendersi dalle possibile aggressioni e trattenere una riserva di acqua

marina all’interno del guscio nei periodi di emersione.

In questo ambiente le alghe

trovano situazioni più adatte per il loro sviluppo, e il numero

di specie diverse aumenta.

L’Enteromorfa

raggiunge il massimo del suo sviluppo vegetativo e compaiono anche la

Porfira (Porphyra

leucosticta), il Ceramio (Ceramium

rubrum), e la Lattuga di Mare (Ulva

lactuca).

L'Enteromorfa e la Lattuga di Mare sono alghe verdi, mentre la Porfira

e il Ceramio sono alghe rosse, la cui presenza è giustificata dal

fatto che l’acqua dei canali di Venezia è molto torbida e

non permette alla lunghezza

d’onda del verde di penetrare, mentre la banda del rosso

riesce ad attraversare la colonna d’acqua senza subire notevoli

assorbimenti.

Tra queste alghe

si trovano i Crostacei,

come il Granchio Verde, le cui femmine sono le cosiddette masanete.

Questi Decapodi

si trovano nei canali soprattutto in primavera, quando si spostano

dal mare alla laguna, e in autunno, quando compiono il percorso opposto.

Durante l’accrescimento il granchio abbandona il carapace

diventato piccolo, e durante la fase di muta

il suo corpo è molle e privo di difese: questa fase dura qualche

ora, durante la quale il granchio viene indicato con il termine di moeca.

Zona

di bassa marea

Oltre alle alghe,

ai Molluschi e ai Crostacei

compaiono anche i peoci, le cozze (Mytilus

galloprovincialis) che si attaccano al substrato sul quale

vivono tramite il bisso,

formato da filamenti prodotti da una ghiandola (ghiandola del bisso) che

si solidificano a contatto con l’acqua.

Nelle zone dove l’emersione è più frequente le dimensioni

delle cozze

sono minori perché più brevi sono i periodi durante i quali

i mitili

riescono a nutrirsi di piccole alghe e particelle di materiale organico

presenti nell’acqua.

La cozza è un organismo sessile,

cioè vive attaccato ad un substrato, ma se si trova in un ambiente

dove le condizioni di vita sono estremamente sfavorevoli, possiede la

capacità di staccarsi e di farsi trasportare dalla corrente galleggiando

grazie a delle bolle di gas emesse dall’interno della conchiglia.

Le loro valve

non sono molto resistenti, perciò la principale strategia di sopravvivenza

consiste nel formare banchi fittissimi, nei quali i loro margini affilati,

tutti rivolti verso l’esterno, costituiscono un tappeto solido e

difficilmente penetrabile (da Bonometto L., Mizzan L., “Forme

& significati – Osservazioni e riflessioni sugli animali del

nostro mare”, Quaderni del Museo Civico di Storia

Naturale di Venezia, Supplemento al Vol. XXXVIII del Bollettino del Museo

Civico di Storia Naturale di Venezia, 1987).

Durante la bassa marea è possibile osservare anche Botrilli,

Ascidie, Spugne, Attinie.

Altre specie tipiche di questo ambiente non sono sessili e hanno la possibilità

di spostarsi per ricercare delle condizioni maggiormente favorevoli (da

Pellizzato M., Carlotti G., “L’ambiente di riva dei canali

di Venezia”, in

“Lavori” della Soc. Ven. Sc. Nat., vol. 5, supplemento ad

uso didattico, 1981).

I canali di Venezia offrono anche un ambiente ideale nel quale studiare

il fenomeno del fouling,

che è un fenomeno di incrostazione sugli oggetti sommersi realizzato

da organismi marini. Osservando infatti un palo o una qualche altra struttura

artificiale introdotta nel canale, è interessante notare come la

colonizzazione di questo nuovo ambiente segua una successione

ben precisa, e facilmente riscontrabile in qualsiasi altro substrato immesso

con le medesime modalità.

I primi organismi sono le alghe, che non necessitano di un particolare

substrato su cui insediarsi, dato che traggono il loro nutrimento direttamente

dalla loro superficie tallosa, essendo privi di radici. Le alghe quindi

costituiscono il fouling primario.

Su di loro successivamente si insediano i mitili, il cosiddetto fouling

secondario, mentre i balani sono indifferenti al grado di colonizzazione

del substrato, e possono appartenere sia al fouling primario che a quello

secondario (da Cornello M.,

“Contributo

allo studio ecologico delle comunità bentoniche sessili nella Laguna

di Venezia: struttura e dinamica in relazione ai periodi d'insediamento"

- tesi di laurea, A.A. 1994-95, Università degli Studi di Padova).

Il quadro delineato è tipico dell’ambiente di canale, ma

viene notevolmente influenzato dall’inquinamento

che, soprattutto nei canali con minore ricambio idrico, causa una drastica

riduzione delle specie presenti, lasciando campo libero alle specie più

resistenti.

|